南三陸少年少女自然調査隊活動報告

南陸少年少女自然調査隊の活動報告や最新情報を随時掲載しています。

2023年度

3月

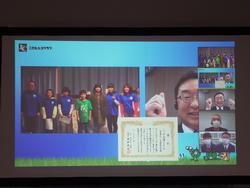

24日:こどもエコクラブ全国フェスティバル2024

12月の活動で製作した壁新聞が、こどもエコクラブの全国エコ活コンクール:壁新聞部門で見事、宮城県代表に選ばれ、さらに、特別賞の「タカラトミー賞」を受賞しました。そして、東京で開催された「こどもエコクラブ全国フェスティバル」に参加し、南三陸町の魅力をみんなで発信してきました !

2月

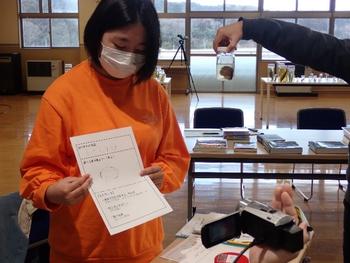

10日:海苔作り体験

坂本海岸に行き、岩海苔採集と海苔作りを体験し、身近にある自然の豊かさ、大切さを学びました。

海苔作りの材料となる岩海苔を坂本海岸へ行き、採集してきました。波が少しありましたが、隊員たちはたくさんの海苔を取ることができ満足気でした。岩に付いている海苔を「美味しい」と言って食べていた隊員もいました。

採集後、自然環境活用センターに戻り、海苔作りをしました。今回は、戸倉漁協女性部の方々に作り方を教えていただきながら作りました。みんな初めての海苔作りを楽しんでいました。

昼食は、戸倉漁協女性部のみなさんに作って頂いた豚汁を食べました。みんな美味しいと言って、たくさんおかわりをして食べていました。

1月

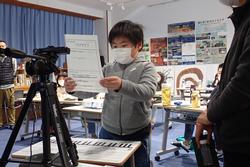

20日:環境DNA調査結果共有イベント(脇野沢小学校、コウノトリKIDSクラブとのリモート交流会)

環境DNA手法とは、海水中に漂うさまざまな生きもののDNAを採取することで、その環境に生息する生きものの種類を調べる新しい科学技術です。今回のプログラム では、9月に行った隊員各自による環境DNAの事前サンプリングの結果から志津川湾の環境について深く学ぶとともに、むつ市の脇野沢小学校と兵庫県豊岡市コウノトリKIDSクラブの子ども達とオンラインで繋ぎ、各々の調査結果を共有・交流しました。

前半のパートでは、DNA調査結果の一覧表を手に、活用センターの標本と見比べて、出てきた魚がどんな形をしているのか調べました。また、後半に脇野沢小学校・コウノトリKIDSクラブとのリモート交流で発表する魚について、標本や図鑑を使って調査表をつくりました。後半のパートでは、青森県むつ市の脇野沢小学校と、兵庫県豊岡市コウノトリKIDSクラブとのリモート交流を行いました。それぞれの観測地点で、どんな生きもののDNAが採れたか、地域ごとにどんな違いがあるかを見比べました。

むつ市と豊岡市と南三陸町で見つかった環境DNAの数は合計253種類。そのうち、南三陸町の海と同じ種類の魚のDNAが見つかったのは、むつ市は31種類で、豊岡市は25種類でした。全地点の共通種は、34種でした。

12月

9-10日:壁新聞作りワークショップ

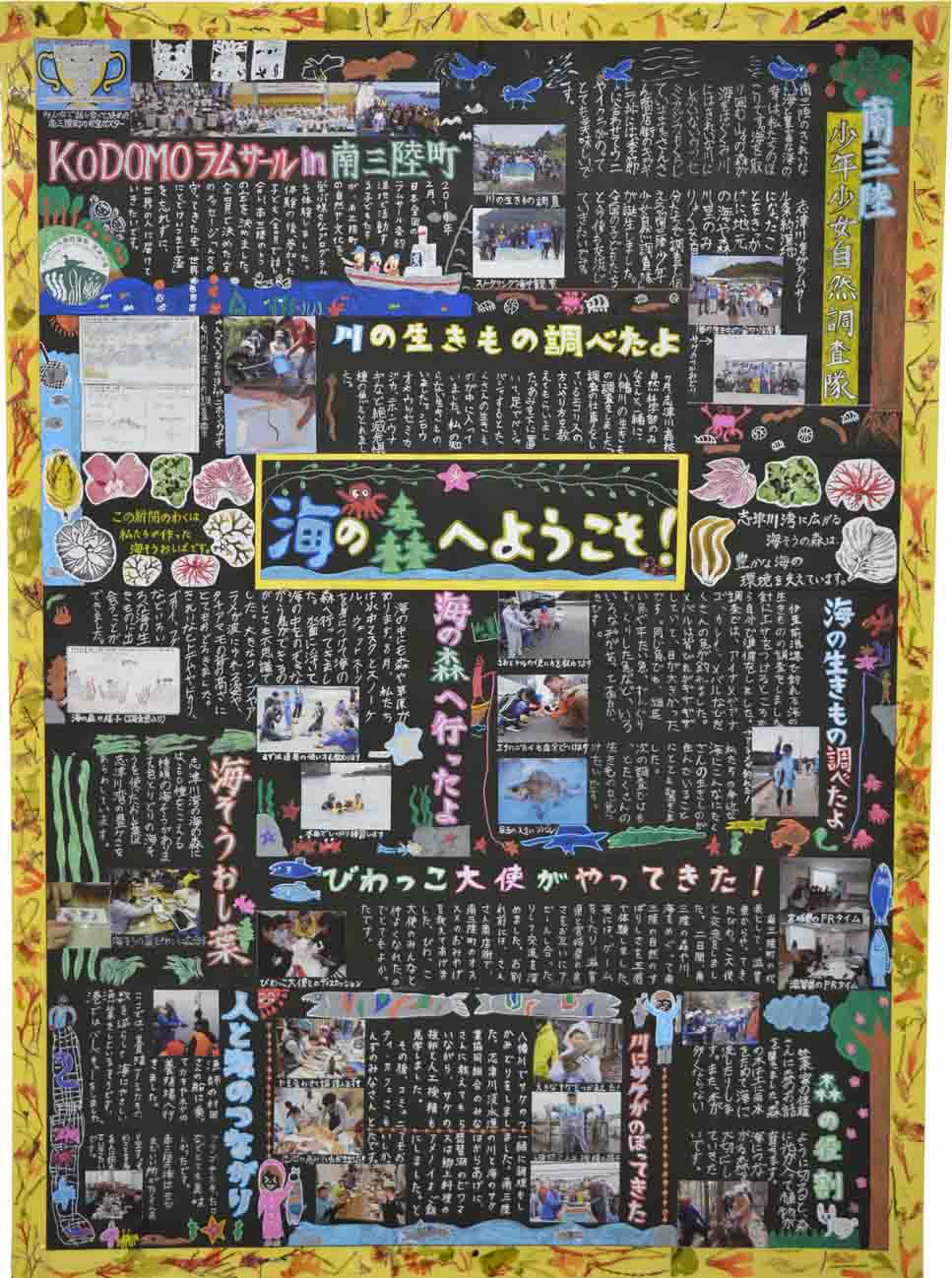

南三陸少年少女自然調査隊による、1年間の活動についてまとめた壁新聞を作成しました。なお、完成した作品は、こどもエコクラブ主催「全国エコ活コンクール:壁新聞部門」に応募しました。

今回も、中学生がアイディアを出し合い、今までとは違った素晴らしい壁新聞を作成しました。「おらほの輝く環境だより!」というタイトルで、カラフルな壁新聞が出来上がりました。みんな1年間の活動を振り返りながら、一生懸命に壁新聞作りに取り組んでいました。

11月

19日:「志津川湾」ラムサール条約登録5周年記念シンポジウム

「志津川湾」ラムサール条約登録5周年記念シンポジウムで、南三陸の自然の魅力やこれまでの調査隊の活動について発表しました。

シンポジウムという大きな舞台で南三陸の自然の魅力やこれまでの活動について発表しました。みんな緊張していたようですが、堂々と発表していました。

また、シンポジウムでミュージカル公演をして頂いた「劇団シンデレラ」の一人一人と名刺やプレゼント交換をして、交流を深めました。

10月

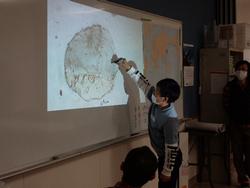

14日:化石調査

南三陸町歌津地区は、世界最古の化石「魚竜」が見つかっている希少な地域です。また、アンモナイトを中心に草や魚等のレアな化石が発掘される場所でもあります。どんな化石があるのかを、子ども達自身の手で調査し学びました。

はじめは、見つけられなかった隊員たちも次々に化石らしきものを見つけては、講師の永廣先生に聞きに行き、本物だと分かるとみんな喜んでいました。午後は、アンモナイトの型に石膏を流し込みレプリカ作りをしました。永廣先生にたくさんの型を持ってきていただき、みんないろんな形のアンモナイトを作りました。

8月

26日:スノーケリング海中観察&海藻おしばづくりwithおおさき生きものクラブ

ラムサール条約湿地に登録された志津川湾で、実際に海藻の森や海草の草原など、貴重な藻場生態系に直に触れることで、身近にある自然環境の豊かさ、大切さを学びました。

今回は、ラムサール条約湿地で交流のあるおおさき生きものクラブの子供たちと一緒に活動しました。今年度入った隊員やおおさき生きものクラブの子供たちは、今回初めてスノーケリングを体験する子達だったので、慣れないウェットスーツの脱着やスノーケルの扱い等で少々苦戦しているようでした。けれど、講師の先生方の教えに耳を傾けながら実践していくうちに、段々と慣れていく様子も見受けられました。器材一式を身につけ、消波ブロックまで泳ぎ、初めて見る藻場やそこに住んでいる生きものを見つける度、水面から顔を上げて歓声を上げる姿が実に楽しそうでした。午後からは、アマモの種取りと海藻おしばづくりをしました。

7月

23日:八幡川の生きもの調査

南三陸高校自然科学部のみなさんと合同で、八幡川に生息する生きものを採取・観察し、その結果を通じて、生きものの多様さと地域の自然環境の大切さを学びました。

今回は、これまでの調査では最も上流の小森ふ化場前で、高校生の先輩と一緒に虫や魚を採りました。また、将太博士のレクチャーにより、環境DNA調査用の川水の採取も行いました。午後には、自然環境活用センターの実験室で、採取した川水から環境DNAをろ過する作業と、採ってきた生きものの種同定作業(種類別に分けた生きものの名前を調べて数を数える)も行いました。

6月

18日:海の生きもの釣り調査

地元の海にどんな魚が暮らしているかを、子ども達自身の手で調査するため、釣りによる魚の採取と観察を行いました。

例年は秋に釣り調査をしていましたが、今年は夏に調査をすることになりました。隊員たちは、やってみたいと思っていた釣りをすることができ、みんな喜んでいました。

【今回釣れた魚等】

サバ、マコガレイ、アサヒアナハゼ、クサフグ、セトヌメリ、メカブ(ワカメ)

5月

13日:オリエンテーション・干潟調査

令和5年度南三陸少年少女自然調査隊 隊員の自己紹介や年間プログラムの確認などを行いました。また、折立海岸に生息する生きものに触れ、身近にある自然や生きものに親しみました。

今年度の新メンバーは17名と多くの隊員たちが集まりました。昨年度から継続の隊員のほかに、新しい隊員が6名入ってきてくれました。

1回目の活動は14名の隊員が参加し、オリエンテーションでは、自己紹介や調査隊についての説明、ゲームなどをしてコミュニケーションを深めました。今年度、みんながやってみたい活動は、釣り調査が最も多く、続いて干潟調査、スノーケリングなどがあげられました。干潟調査では、隊員たちは一生懸命に生きものを探していました。

2022年度

2月

25日:海藻おしばづくり

坂本海岸に行って、海藻を採取し、海藻おしばを作りました。また、地球温暖化と海藻の関係やブルーカーボンについても学びました。

坂本海岸へ行き、海藻おしばの材料となる打ち上げ海藻を採取してきました。雪が降っていて、寒かったですが、いろいろな海藻が流れ着いていたので、隊員たちは一生懸命に拾い集めていました。

活用センターに戻ってからは、地球温暖化と海藻の関係やブルーカーボンについてのお話を聞きました。少し難しい話かなと思いましたが、みんな興味を持って真剣に話を聞いていました。

最後に、みんなで拾ってきた海藻で海藻おしばづくりをしました。それぞれ個性あふれる作品ができあがりました。

1月

21日:環境DNA調査結果共有イベント(脇野沢小学校、コウノトリKIDSクラブとのリモート交流会)

環境DNA手法とは、海水中に漂うさまざまな生きもののDNAを採取することで、その環境に生息する生きものの種類を調べる新しい科学技術です。今回のプログラムでは、9月に行った隊員各自による環境DNAの事前サンプリングの結果から志津川湾の環境について深く学ぶとともに、むつ市の脇野沢小学校と兵庫県豊岡市コウノトリKIDSクラブの子ども達とオンラインで繋ぎ、各々の調査結果を共有・交流しました。

前半のパートでは、DNA調査結果の一覧表を手に、活用センターの標本と見比べて、出てきた魚がどんな形をしているのか調べました。また、後半に脇野沢小学校・コウノトリKIDSクラブとのリモート交流で発表する魚について、標本や図鑑を使って調査表をつくりました。後半のパートでは、青森県むつ市の脇野沢小学校と、兵庫県豊岡市コウノトリKIDSクラブとのリモート交流を行いました。それぞれの観測地点で、どんな生きもののDNAが採れたか、地域ごとにどんな違いがあるかを見比べました。

むつ市と豊岡市と南三陸町で見つかった環境DNAの数は合計178種類。そのうち、南三陸町の海と同じ種類の魚のDNAが見つかったのは、むつ市は36種類で、豊岡市は28種類でした。全地点の共通種は、17種でした。

12月

17-18日

南三陸少年少女自然調査隊による、1年間の活動についてまとめた壁新聞を作成しました。完成した作品は、こどもエコクラブ主催「全国エコ活コンクール:壁新聞部門」に応募しました。

今回も、中学生がアイディアを出し合い、今までとは違った素晴らしい壁新聞を作成しました。「Let's learn about Minamisanriku! 南三陸について学ぼう!」というタイトルで、英字新聞をイメージしたデザインになっています。

みんな1年間の活動振り返りながら、一生懸命に壁新聞作りに取り組んでいました。

11月

20日:海のお魚釣り調査

地元の海にどんな魚が暮らしているかを、子ども達自身の手で調査するため、釣りによる魚の採取と観察を行いました。

昨年は船釣りをする予定でしたが、当日波が高かったため、陸での釣りとなりました。今年は、念願の船釣りをすることができ、みんな喜んでいました。

最初は、エサをつけられない隊員もいましたが、だんだんに慣れて自分でつけられるようになり、みんな船釣りを楽しんでいました。

10月

22日:大盤平ハイキング

秋の山をゆったり散策しながら、南三陸の「森・川・里・海」のつながりを実感してきました。

初めて大盤平に登った隊員や、ハイキングをするのが初めてという隊員もいましたが、みんな元気にハイキングを楽しんでいました。登りながら、キノコや草花などを見つけては、スタッフたちに、いろいろ聞き教えてもらっていました。

9月

24日:スノーケリング海中観察

ラムサール条約湿地に登録された志津川湾で、実際に海藻の森や海草の草原など、貴重な藻場生態系に直に触れることで、身近にある自然環境の豊かさ、大切さを学びました。

ほとんどの隊員は、今回初めてスノーケリングを体験する子達だったので、慣れないウェットスーツの脱着やスノーケルの扱い等で少々苦戦しているようでした。けれど、講師の先生方の教えに耳を傾けながら実践していく内に、段々と慣れていく様子も見受けられました。器材一式を身につけ、消波ブロックまで泳ぎ、初めて見る藻場やそこに住んでいる生きものを見つける度、水面から顔を上げて歓声を上げる姿が実に楽しそうでした。

8月

20日:八幡川の生きもの調査

志津川高校自然科学部のみなさんと合同で、八幡川に生息する生きものを採取・観察し、その結果を通じて、生きものの多様さと地域の自然環境の大切さを学びました。

今回の活動から、新たに2名の隊員が加わり、みんなで元気に川の生きものを捕まえていました。また、やる機会が滅多にない環境DNAのろ過作業(注射器のような器具で水を圧縮し、専用の容器でDNAをろ過・付着させる)にも積極的に取り組んでいました。

6月

25日:田んぼの生きもの調査(大崎市のおおさき生きものクラブと合同)

大崎市のおおさき生きものクラブと合同で、普段は見過ごしてしまうような、小さな生きものに注目し、水田の生物多様性について学び、交流を深めました。

グループごとに分かれてどんな種類の生きものがいたかを講師の方に聞いたり、本で調べたりしました。採取した生きものは、カラドジョウ、モツゴ、ジュズカケハゼ、コイ、スジエビ、カイエビ、ニホンアマガエル、ヒメガムシやアキアカネの幼虫、ヒメアメンボ、ヒメタニシ、アメリカザリガニなどでした。

5月

1日:オリエンテーション・干潟調査

令和4年度南三陸少年少女自然調査隊 隊員の自己紹介や年間プログラムの確認などをしました。また、折立海岸に生息する生きものに触れ、身近にある自然や生きものに親しみました。

今年度のメンバーは、17名と例年より多くの隊員たちが集まりました。オリエンテーションでの自己紹介では、新メンバーでの初の活動だったこともあり、やや緊張した様子でした。干潟調査では、あいにくの曇り空でしたが、隊員たちは、一生懸命に生きものを探していました。

2021年度

1月

22日:環境DNA調査結果共有イベント

9月に行った南三陸少年少女自然調査隊による環境DNAの事前サンプリングの結果を、子ども達に周知するのに併せて、むつ市の脇野沢小学校とオンラインで繋ぎ、各々の調査結果を共有・交流するイベントを開催しました。

前半は、9月に自分たちが採取した環境DNAの解析結果とセンターにある標本とを比較し、その解析結果から一人2種類ずつ、標本や図鑑を使って特徴を調べました。次に、スライドを使いむつ市と南三陸町との結果の比較と解説を受けました。

後半は、むつ市の脇野沢小学校とリモートでの交流を行いました。むつ市と南三陸町とで検出された魚をお互いに発表しあいました。交流を通しお互いの海にどんな魚がいるか知ることができました。

12月

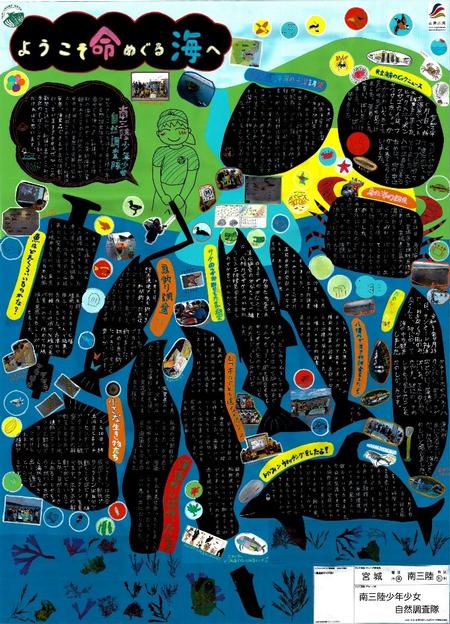

4-5日:壁新聞作りワークショップ

南三陸少年少女自然調査隊による、1年間の活動についてまとめた壁新聞を作成しました。完成した作品は、こどもエコクラブ主催「全国エコ活コンクール:壁新聞部門」に応募し、見事県代表に選ばれることができました。

今回は、中学生がアイディアを出し合い、今までとは違った素晴らしい壁新聞を作成しました。「ようこそ命めぐる海へ」というタイトルで、背景は森川里海のつながりを表すデザインになっています。みんな1年間の活動を振り返りながら、一生懸命に壁新聞作りに取り組みました。

完成した壁新聞

11月

14日:サケの捕獲(つかみ取り)体験と採卵・人工受精見学(大崎市のおおさき生きものクラブと合同)

今回、大崎市のラムサール条約湿地で活発に活動する子どもたちとの交流を通じて、南三陸町の自然や文化に直に触れ、地域の魅力を再確認し、伝える力を育みました。

・サケの掴み取りでは、大きな歓声を上げながら掴みあげていました。

・サケの採卵・人工受精では、隊員たちの目の前でメスサケのおなかを切り、卵を取り出しその卵にオスサケの精子をかけるところを見せてもらいました。みんな興味津々にみていました。

・サケの受精卵・ウロコ観察では、顕微鏡を使って観察しました。ウロコでサケの年齢がわかることにみんな驚いていました。

10月

9日:海のお魚釣り調査

地元の海にどんな魚が暮らしているかを、子ども達自身の手で調査するため、釣りによる魚の採取と観察を行いました。

船釣りをする予定でしたが、当日は波が高かったため、陸での釣りとなり、館浜漁港で行うこととなりました。今回ほとんどの隊員は、サビキ釣りに挑戦しました。最初はなかなか魚がかかりませんでしたが、釣り場所を移動したり、撒きエサをしてもらったりして、次々と魚が釣れ始め、港には歓声がこだましていました。

9月

23日:サップ(スタンドアップパドルボード)での海中観察

ラムサール条約湿地に登録された志津川湾で、実際に海藻の森や海草の草原など、貴重な藻場生態系に直に触れることで、身近にある自然環境の豊かさ、大切さを学びました。

ほとんどの調査隊員は、今回初めてサップ(スタンドアップパドルボード)を体験しました。講師の先生方にサップを漕いで頂き、箱メガネを使って海の中の海藻や魚を観察してきました。この日は、とても天気が良く暑かったので、サップの順番がまわってくるまで、隊員たちは海に入って水遊びを楽しみました。

8月

5日:むつ市脇野沢小学校とのリモート交流会&海藻おしば

青森県むつ市脇野沢小学校の児童たちと、海藻おしば等をしながらリモートでの交流会を開催しました。

6月の調査隊の活動で交流したむつ市脇野沢小学校のみんなとリモート交流をしました。画面ごしに交流することにはじめは戸惑いもみられましたが、ゲームなどを通じて次第に慣れてくると、笑い声も飛び出すようになりました。隊員たちは、これまでの活動紹介や、南三陸の海藻の説明なども行い、南三陸町の魅力をしっかり伝えることができました。

7月

17日:八幡川の生きもの調査

毎年、志津川高校自然科学部のみなさんと合同で、八幡川に生息する生きものを採取・観察を行い、その結果を通じて、生きものの多様さと地域の自然環境の大切さを学んでいます。

30度を超える暑さの中、隊員たちは暑さにも負けずに元気に川の生きものを捕まえていました。また、環境DNAのろ過作業(注射器のような器具で水を圧縮し、専用の容器でDNAをろ過・付着させる)にも積極的に取り組んでいました。

6月

26日:鳥の海干潟観察

志津川高校自然科学部の部員と一緒に、宮城県内で最大の干潟である鳥の海で観察会を行い、南三陸町の児童・生徒が干潟の環境や生きものについて深く学びました。

初めて鳥の海の干潟を見た隊員たちは、その広さに驚いていました。また、カニ、貝、ゴカイ、干潟の専門の先生方にも参加していただきました。干潟で採取した生きものをそれぞれの専門家の先生に詳しく説明してもらい、隊員たちはとても良い経験が出来ました。

5-6日:青森県むつ市イルカウオッチング及び交流・学習会

食物連鎖の頂点にあるイルカの生態観察と調査や、むつ市脇野沢小学校ドルフィンクラブの子どもたちとの交流を通して海に親しみ、陸奥湾と志津川湾の環境の違いを実感することで、海の恵みの多様さと重要さを学習しました。

5日は、むつ市海と森ふれあい体験館に行き、カマイルカや海洋環境のことを体験館の五十嵐館長さんに教えて頂き、みんな真剣に話を聞いていました。また、今回直接交流できなかった脇野沢小学校のみなさんと、ビデオレターや手紙を通して交流をしました。

6日は、むつ市の遊覧観光船にてドルフィンウォッチングをしました。隊員たちはカマイルカの群れを見つけては、大きな歓声をあげて観察していました。また、船から降りると脇野沢小学校の児童数名がきてくれていて、お互いに自己紹介をし、8月にリモートでの交流会の約束をしました。

5月

1日:オリエンテーション・干潟調査

令和3年度南三陸少年少女自然調査隊 隊員の自己紹介や年間プログラムの確認などを行いました。

また、折立海岸に生息する生きものに触れ、身近な海の環境に親しみました。

【子ども達が見つけた生きもの】

44種類(ナミイソカイメン、ヤスリヒザラガイ、ヒメケハダヒザラガイ、クモリアオガイ、イシダタミ、タマキビ、アオモリムシロ、ムラサキイガイ、ヒメイガイ、ムラサキインコ、マガキ、オニアサリ、アサリ、ヒャクメニッポンフサゴカイ、シロスジフジツボ、ユビナガホンヤドカリ、ケフサイソガニ、タカノケフサイソガニなど)

この中でクモリアオガイ、イシダタミ、アサリは、隊員13名中10人以上が発見しており、折立海岸の『優先種(その場所に多く生息している主要な種)』であるとわかりました。

2020年度

3月

28日:全国エコ活コンクール2020 オンライン表彰式

今年も調査隊の1年間の活動についてまとめた壁新聞を作成し、こどもエコクラブの「全国エコ活コンクール:壁新聞部門」に応募しました。

選考の結果、昨年に続いて宮城県代表に選出された上、「こくみん共済coop賞」を受賞しました。

例年は、こどもエコクラブ全国フェスティバル(東京都開催)で表彰式が執り行われるのですが、新型コロナウイルスの影響により、今年はオンライン上での表彰式となりました。表彰後は、受賞クラブ同士による壁新聞の紹介を行いました。

表彰の様子はYouTubeで公開されているので、興味のある方は是非ご覧ください。

2月

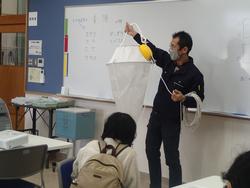

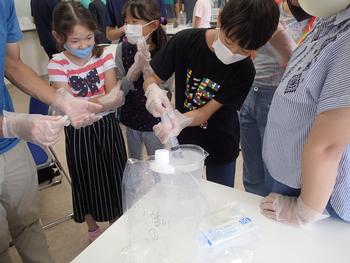

21日:プランクトン観察&ホタテの解剖

自然環境活用センターのすぐそばにある折立海岸で、プランクトンネットを使って海の中にいるプランクトンを採集し、顕微鏡で観察しました。一見何もいないようで、海の中には色や形、動きが違う様々な植物プランクトン・動物プランクトンが生息している事を学び、子ども達は顕微鏡越しに見えるプランクトン達に夢中になっていました。

南三陸町では、ギンザケやカキ等の様々な養殖業を行っています。その中から、プランクトンをエサに育つ生きもので、養殖も盛んなホタテの解剖を行いました。専用の道具を使った初めての作業に悪戦苦闘しながらも、解剖したホタテの内臓の位置や動きを観察し、ホタテの体の作りを真剣に観察しました。

1月

23日:アイキッズ交流会

滋賀県で活動しているエコクラブ「アイキッズ」の子ども達と、Zoomを使ってオンライン上での交流会を行いました。お互いの自己紹介から始まり、調査隊は壁新聞を基に活動紹介を行いました。

グループ対抗のゲームをしたり、お互いのクラブが1年間行ってきた活動を発表し合ったりして交流を深めました。 また、調査隊による南三陸町の海藻についてのレクチャーをした後、画面越しに同時進行で海藻おしば作りを行いました。

12月

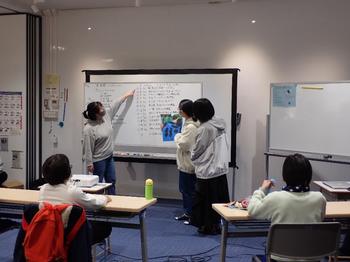

20日:環境DNA調査結果共有イベント

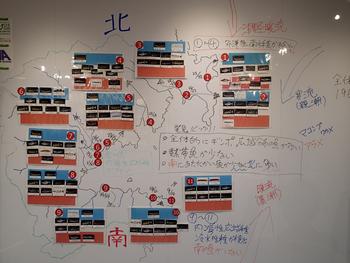

今年の9月から10月中に事前サンプリングをしてもらった環境DNA調査の解析結果を、子ども達に開示・共有するイベントを開催しました。結果を元に、活用センターの標本と同じ魚がいるかチェックしたり、ホワイトボードに魚の一覧を貼り付けたりしました。

また、東京都の「日本科学未来館」、福岡県の「まもるーむ福岡」とオンラインで繋ぎ、お互いの環境DNA調査結果を比較しました。南三陸町の海岸からは、2番目に多い95種類の魚の環境DNAが検出されました(福岡県は99種類、東京都は88種類。同じ魚の環境DNAを除けば、3地域の合計は196種類でした)。

遠く離れた海と地元の海、それぞれから出てきた環境DNAの違いや共通点に、子ども達は興味津々な様子でした。また、より遠く離れた福岡県の海の方が、南三陸町と同じ種類の魚が多いという結果が出て、驚いている子もいました。

※今回の活動は、船の科学館「海の学びミュージアムサポート」の支援を受け、環境DNA学会の事業として行われています。

11月

28日:大崎市蕪栗沼マガン観察会

昨年、コクガン観察で交流した大崎市の「おおさき生きものクラブ」の子ども達と一緒に、蕪栗沼でマガンの観察会を行いました。

最初に大崎市の大貫公民館で、NPO法人蕪栗ぬまっこクラブの戸島さんを講師に迎え、マガンの生態等、野鳥についてのレクチャーを受けました。

次に、田尻総合支所を訪問し、「木造千手観音坐像(大崎市初の国の重要文化財)」や出土した土器や遮光器土偶等、大崎市の歴史を感じる展示物を見学しました。

最後に、蕪栗沼でねぐら入りをするマガンやシジュウカラガン等の野鳥を観察しました。日が暮れるにしたがって、空を覆うように隊列を組み、大群となって蕪栗沼へ飛んでくるガン類の姿は実に迫力満点でした。

1日:海のお魚釣り調査

昨年に引き続き、伊里前漁港(管の浜地区)で、釣りによる魚の調査を行いました。投げ釣り、サビキ釣りと2つのやり方で釣りをした結果、アイナメやウミタナゴ、ダイナンギンポなど9種類の魚が釣れました。12月には、今回の調査結果と、先月行った環境DNA事前サンプリングの解析結果と合わせて、志津川海沿いに生息する生きものの分析を行う予定です。

9月~10月

町内各所の海岸や漁港で、環境DNA調査のための事前サンプリング作業を行いました。隊員達には、サンプリングキットを使い各自で海水のくみ上げからフィルターへのろ過までを行ってもらいました。解析結果は12月頃にわかる予定です。

※環境DNAとは:水や土等、様々な環境中から採取される、そこに生息する生物に由来するDNAのこと。解析することで、その環境に生息する、または過去に生息していた生物を特定できます。

8月

1日:八幡川下流域の生きもの調査

昨年に引き続き、志津川高校自然科学部の部員と一緒に、八幡川に生息する生きものの調査を行いました。株式会社エコリスの方々を講師に迎え、海水と淡水が混じる汽水域周辺1地点を中心に生きものを探しました。

川での生きもの採取の後、自然環境活用センターの実験室で環境DNAのろ過作業及び生きものの種同定作業を行いました。ろ過作業では、注射器のような専用の器具を使い、フィルターに川水の環境DNAをろ過・付着させる作業を行いました。また、種同定作業では、35種類の生きものが確認されました。その中には、絶滅危惧種の二ホンウナギやヒメサナエ等もいて、身近にある川が実は貴重な生きものの生息地だということに、子ども達は感心した様子でした。

作業風景(左:環境DNAろ過作業、右:種同定作業)

調査で見つかった生きもの(左:コオニヤンマ、右:ヌマチチブ)

八幡川の生きもの調査に関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

7月

4日:オリエンテーションと干潟調査

調査隊では、新型コロナウイルスの影響により長らく活動を控えていましたが、7月になりようやく今年最初の活動が開催されました。当日は隊員12名の中から9名参加し、自然環境活用センターでのオリエンテーションで、自己紹介や調査隊として活動したい事の発表等でコミュニケーションを取りました。

オリエンテーションの後は、活用センター付近にある折立海岸の干潟で生きもの調査を行いました。雨の中での調査となりましたが、スコップで砂を掘ったり、石をひっくり返したりと、子ども達は一生懸命干潟の生きものを探していました。結果、アサリやケフサイソガニなど、27種類の生きものが見つかりました。

今後も感染予防対策を徹底しながら、子ども達が安心して町の自然や文化に触れられるよう活動を継続してまいりますので、暖かく見守っていただければと思います。

オリエンテーションと干潟調査に関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

2019年度

2月

14日:南三陸少年少女自然調査隊の壁新聞がこどもエコクラブの宮城県代表と環境大臣賞に選ばれました!

2019年12月、南三陸少年少女自然調査隊の活動をまとめた壁新聞を作成しました。作成した壁新聞は、「こどもエコクラブ」が主催する壁新聞コンクールに応募しました。

選考の結果、応募した壁新聞が見事宮城県の代表に選ばれました。そしてさらに、環境大臣賞を受賞することができました!

宮城県の代表に選ばれたことで、3月に東京で開催される「こどもエコクラブ全国フェスティバル2020」に出場し、全国のこどもエコクラブの皆さんと交流することができます。

作成した壁新聞

今回の受賞により、調査隊隊員たちの活動がさらに活発になればうれしい限りです。

こどもエコクラブ全国フェスティバル2020の詳細はこちら(外部)をご覧ください。

※2020年2月19日追記:こどもエコクラブ全国フェスティバル2020は、新型肺炎の感染拡大の影響により、本年度は中止となりました。詳細は上記の公式ホームページをご覧ください。

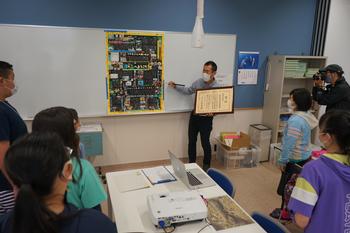

1日:自然環境活用センター復旧記念シンポジウムでの活動発表

2020年11月末に完成し、1月より本格稼働した自然環境活用センターの復旧記念シンポジウムが2月1日に開催されました。今回、南三陸少年少女自然調査隊は近隣の戸倉小学校6年生や志津川高校自然科学部の部員の皆さんとともに、日頃の活動をシンポジウム来場者の前で発表しました。

当日は100名近い来場者に囲まれながらも、隊員同士お揃いのオリジナルポロシャツを着て、堂々と日頃の活動を発表をしてくれ、多くの皆さんに暖かい応援のメッセージをいただきました。これからは、自然環境活用センターが南三陸少年少女自然調査隊の活動拠点としても本格的にスタートします。今後とも南三陸少年少女自然調査隊、そして自然環境活用センターをどうぞよろしくお願いいたします。

1月

25日:おおさき生きものクラブとのコクガン観察交流会

宮城県大崎市で活動する「おおさき生きものクラブ」のみなさんと一緒に、コクガン観察会と海藻おしばづくりを通して交流しました。

他のラムサール条約湿地で活動する子どもたちとの交流は、11月の滋賀県ラムサールびわっこ大使に続き2回目です。調査隊の活動としては、新しく出来た自然環境活用センターを本格的に使う初のイベントでした。

まずはじめに、今年度発足した南三陸少年少女自然調査隊の活動を、結成7年の大先輩であるおおさき生きものクラブのみなさんに紹介しました。

その後、それぞれの地域の子どもたち同士で自己紹介やクイズを通したアイスブレイクを行い、交流を深めました。

続いて、南三陸ネイチャーセンター友の会の会長である鈴木卓也さんからコクガンについてのレクチャーを受けた後、実際にフィールドに出て観察に向かいました。

戸倉公民館前、波伝谷漁港、津の宮漁港、ビジターセンター前の4カ所で観察を行い、今回のメインであるコクガンをはじめ、ウミウ、ダイサギ、ヒドリガモ、オオセグロカモメなど、全部で26種類の野鳥を観察することができました。

なかでも、津の宮漁港ではコクガンと同じ天然記念物に指定されているオオワシの姿を見ることができました。

午後は、午前中に観察された野鳥を参加者全員で共有・確認した後、志津川湾で採れた海藻を使って海藻おしばのしおりづくりを行いました。隊員たちが紙芝居を使って志津川湾の海藻について説明をした後、自分だけのオリジナルのしおりを作りました。

今回はおおさき生きものクラブと南三陸少年少女自然調査隊の初の交流会でした。この交流会をきっかけに、今後も同じ宮城県のラムサール条約湿地で活動する子どもたち同士、様々な交流活動を行っていきたいです。

おおさき生きものクラブとのコクガン観察交流会に関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

12月

26日:日食講話&海藻ハーバリウムづくり

2019年12月26日は、部分日食が観察できる日でしたが、当日は悪天候のため活動内容を変更し、室内で日食についての講話と海藻ハーバリウム作り体験を行いました。

日食についての講話は、南三陸ネイチャーセンター友の会の山崎浩子さんに講師を務めていただきました。隊員たちが太陽・月・地球の被り物をして、日食時の天体の配置を実際に体験し、月が地球周辺を回るしくみをお話いただきました。

海藻ハーバリウム作りでは、志津川湾でとれた海藻を使って、自分だけの"小さな海の森"の標本(ハーバリウム)を作りました。

ハーバリウムづくり後は、バスで津の宮漁港に移動し、車内から野生のコクガンを観察しました。また、見学後は今後調査隊の活動拠点となる自然環境活用センターを見学しました。

日食講話&海藻ハーバリウムづくりに関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

11月

23-24日:滋賀県ラムサールびわっこ大使との交流会

志津川湾と同じラムサール条約湿地である「琵琶湖」がある滋賀県内の小学校から選抜された7名の「ラムサールびわっこ大使」と調査隊の隊員が交流会を行いました。

【23日】

午前中は町内を流れる八幡川で、志津川淡水漁業協同組合の皆さんのご協力のもと、サケの掴み取り体験を行いました。元気よく泳ぐ本物のサケたちを自分たちの手で捕まえることができ、子どもたちも楽しそうな様子でした。また、サケの採卵と人工授精の様子を見学し、子どもたちは活発に質問をしていました。

サケの掴み取りと採卵の様子

その後、生涯学習センターでサケに関するレクチャーを受け、南三陸で取れた川と海のサケ、そして琵琶湖で食用とされているビワマスの調理体験を行いました。南三陸のサケを使ったから揚げや、「アメノイオご飯」というビワマスの炊き込みご飯、ビワマスと南三陸のギンザケのお刺身のほか、南三陸産の白米や郷土料理「はっと汁」を皆で作りました。実際の作業では一般社団法人COMMONSのみなさんにご指導いただきながら、子どもたち皆で分担して調理を行いました。配膳や後片付けなども率先して行っている様子が印象的でした。

調理体験の様子

サケのから揚げ・南三陸町産のお米(左)とアメノイオご飯(右)

調理体験の後は、入谷地区のFSC認証林で、株式会社佐久の佐藤さんから林業や森林・山に関する講話をお聞きしました。「林業とは何か」「山を管理することの大切さ」「海と山の関係」などについて、実際の森林を目の前にしながらお話いただき、子どもたちは熱心に聞き入っていました。

林業に関する講話の様子

夜は、いりやどにてラムサールびわっこ大使の活動紹介を聞いたり、それぞれの県のPRやレクリエーションなどを通して交流を行いました。日中の活動も通して、子どもたちはすぐに打ち解け、様々な活動に積極的に参加している様子でした。

交流会の様子

【24日】

戸倉地区の波伝谷漁港から漁船に乗って、ギンザケやカキ、ホヤの養殖場の見学を行いました。当日は雨が降ってしまいましたが、志津川湾で行われている様々な養殖漁業について、漁師の村岡さんから直接貴重なお話をうかがうことができました。

漁業体験の様子

船を下りた後は、水戸辺漁港にてカキやアナゴなどの志津川湾の海の幸を使ったバーベキューを行い、子どもたちは大満足の様子でした。

バーベキューの様子

普段はなかなか会えない他地域のラムサール条約湿地で活動する子どもたちと交流することができたのは、隊員たちの良い思い出となったようです。ラムサールびわっこ大使のみなさん、また是非南三陸町に遊びに来てください!

「滋賀県ラムサールびわっこ大使との交流会」に関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

10月

27日:一般社団法人COMMONS主催の「海の魚を調査しよう!歌津編」に参加

活動の様子

一般社団法人COMMONSのみなさんが主催する「こども社会体験クラブ S-KIDS」の「海の魚を調査しよう!歌津編」に合同参加し、伊里前漁港(管の浜地区)にて海釣り体験を行いました。

当日は、マコガレイやアイナメなどの海の魚に加えて、イトマキヒトデなど14種類の海の生きものを観察することができました。調査隊の子どもたちの中には、今回が釣り初体験という子もいました。最初はエサのイソメにビックリしていたようですが、活動を進めていくうちに自分でエサをつけられるようになり、釣りざおの使い方にも慣れた様子を見せてくれました。

「海の魚を調査しよう!歌津編」に関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

8月

19日:スノーケリング体験

スノーケリング体験の様子

南三陸海のビジターセンター・おきなくらEELsの皆さんを講師に、サンオーレ袖浜の海水浴場にてスノーケリング体験を実施しました。

スノーケリングとは、マスク(水中めがね)、スノーケル、フィン(足ひれ)などを身につけて、海中の生きものや景色を見て回ることです。ほとんどの隊員たちがスノーケリング初体験ということで、ウェットスーツを着るのは大変そうでした。ですが、すぐにウェットスーツや水の感覚にも慣れ、普段は行く機会のない海の中で楽しそうに活動していました。

海岸にある消波ブロックの近くまで泳ぎ、本物のアラメやマコンブ、アマモなどの藻場や、そこに暮らす様々な海の生きものたちを観察しました。隊員たちは、ラムサール条約湿地「志津川湾」を自分たちの目で実感することができ、良い経験となったようです。

スノーケリング体験に関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

9日:南三陸少年少女自然調査隊HP作成

南三陸少年少女自然調査隊のHPを作成しました。作成に合わせて、5月から7月に行われた調査隊の活動の報告を行いました。今後は、調査隊の活動報告や最新情報を随時掲載していきますのでお楽しみに!

7月

20日:八幡川下流域の生きもの調査

各調査地点の様子(左:志津川中学校下の汽水域、右:志津川小学校下の淡水域)

調査の様子

調査で見つかった生きものたち(左:ニホンウナギ、右:ウツセミカジカ)

南三陸少年少女自然調査隊のはじめてのフィールドワークは、町内を流れる八幡川下流域の生きもの調査を行いました。調査は、社株式会社エコリスのみなさんのご指導の下、志津川高校自然科学部の部員のみなさんと一緒に行いました。

海と川の水が混じりあう汽水域と、上流近くの淡水域という環境の違う2地点で調査した結果、それぞれの環境に適応した多用な生きものたちを観察することができました。特に、汽水域ではシロウオやクサフグなどの汽水性の魚、淡水域ではカワトンボ類やトビケラ類などの水生昆虫が見つかりました。また、ウツセミカジカやニホンウナギなど、レッドリストに掲載されている絶滅危惧種も見つかり、身近な環境に豊かな自然が残されていることが分かりました。

調査隊の隊員たちは、本物の川の生きものたちを目の前にして楽しそうな声を上げていました。現場では、株式会社エコリスの皆さんにその場で取れた生きものの解説をしていただき、隊員たちは熱心にメモを取っていました。

八幡川下流域の生きもの調査に関するこどもエコクラブのレポートはこちら(外部)をご覧ください。

調査の様子を取り上げた南三陸なうの記事はこちら(外部)をご覧ください

5月

11日:オリエンテーション

オリエンテーションの様子

町内の小学4年生から中学3年生を対象に募集をかけて集まった13名の子どもたちが参加してくれました。当日はそれぞれ自己紹介をしてもらい、クラブで活動したい内容を皆で話し合ってもらいました。スノーケリングや釣り、田束山の登山などのアウトドア体験のほかに、町外へ合宿に行きたいという声もあがりました。また、参加した子どもたちでクラブの名前を話し合ってもらいました。さまざまな候補が出ましたが、話し合いの結果、クラブの名前は「南三陸少年少女自然調査隊」に決定しました。

その後1名の参加者が追加され、調査隊の隊員は14名となりました。